長年寄り添ってくれた愛犬とのお別れは、言葉にならないほどつらく、「何をすればいいのか分からない」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。そんな中でも、最後まできちんと見送りたい、大切な家族としてきちんとお別れしたいと考えるのは、飼い主として自然な思いです。

この記事では、犬のペット葬儀における火葬の流れについて解説します。

火葬には「合同火葬」と「個別火葬」があり、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較しながら、火葬までに準備しておくべきことや葬儀の進め方もあわせて紹介します。

また、自宅で見送ることができる「訪問火葬」といった選択肢についても触れていますので、愛犬を見送る際の判断に役立てていただければ幸いです。

犬が亡くなった時の選択肢|合同火葬と個別火葬

ペット葬儀を検討する中で、まず考えるべきなのが「どのような方法で見送るか」という点です。火葬には「合同火葬」と「個別火葬」の2つの方法があり、費用や流れ、遺骨の扱い、立ち会いの可否などに違いがあります。

それぞれの特徴をあらかじめ理解しておくことで、自分たちの希望に合った形で愛犬を送り出すための判断がしやすくなります。

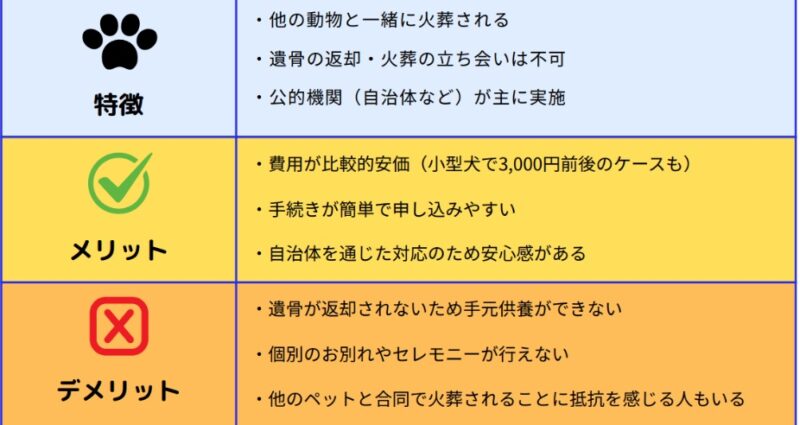

合同火葬の特徴とメリット・デメリット

合同火葬とは、主に自治体や保健所などの公的機関で実施されることの多い火葬方法です。合同火葬の費用は自治体によって異なりますが、小型犬であれば3,000円前後から利用できる場合が多く、経済的な負担を抑えたい方に選ばれている方法です。

この方法は、他のペットと一緒に火葬されるため、遺骨の返却は基本的にできません。また、火葬への立ち会いや葬儀のセレモニーも行われないのが一般的です。

合同火葬は、「最低限の火葬のみを希望する」「遺骨の返却や個別のセレモニーは不要」と考える方に適した方法です。費用が安価で手続きも比較的簡単なため、経済的な負担を抑えたい場合に適しています。

ただし、火葬の流れや料金設定は自治体によって異なるため、ペット火葬を依頼する前に詳細を確認しておくことが重要です。

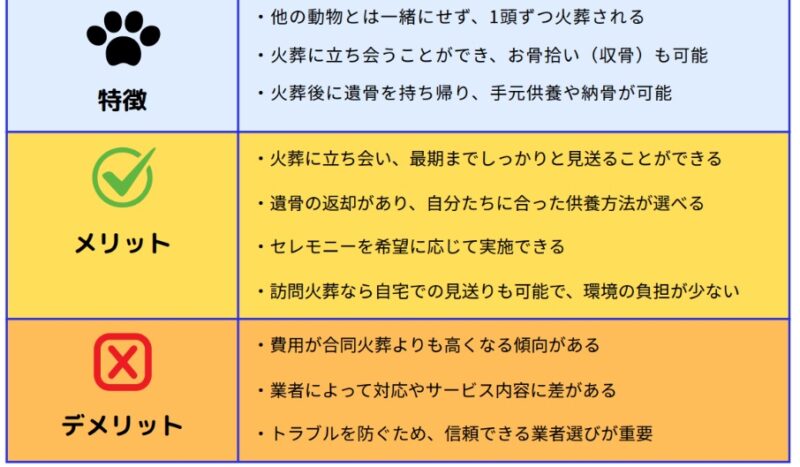

個別火葬の特徴とメリット・デメリット

個別火葬は、他のペットと一緒にせず、愛犬のみを火葬する方法です。主に民間のペット葬儀業者によって行われており、飼い主の希望に応じて読経や焼香などのセレモニーを行うことも可能です。火葬に立ち会えるケースも多く、最後のひとときをきちんと見送りたいと願う方に適した選択肢です。

火葬後には遺骨が手元に戻るため、自宅での供養や、霊園・納骨堂への納骨など、希望に応じた供養のかたちを選ぶことができます。

また、自宅まで専用の火葬車で訪問して火葬を行う訪問火葬サービスをおこなっている業者もあり、外出が難しい方や、住み慣れた環境で静かにお別れをしたい方にとって、心に寄り添う選択肢のひとつとなっています。

どちらを選ぶべき?比較して確認

犬のペット葬儀における火葬方法には「合同火葬」と「個別火葬」があり、どちらを選ぶべきかは、ご家族の考え方や希望するお別れのスタイルによって異なります。

「費用を抑えたい」「遺骨の返却は希望しない」という場合は合同火葬が選ばれやすく、反対に「立ち会って最後まで見送りたい」「遺骨を自宅で供養したい」という場合は個別火葬が適しています。

それぞれの違いをわかりやすく比較した表を参考に、ご自身やご家族の気持ちに合った火葬方法を選ぶ際の判断材料にしてください。

【合同火葬と個別火葬の比較表】

| 項目 | 合同火葬 🐾(主に自治体) | 個別火葬 🐾(主に民間業者) |

|---|---|---|

| 火葬方法 | 複数のペットをまとめて火葬 | 一体ずつ個別に火葬 |

| 遺骨返却 | 不可 | 可能 |

| 立ち会い | 不可 | 可能(訪問火葬も含む) |

| セレモニー | 行えない | 行える(演出の相談も可) |

| 費用目安 | 3,000円前後〜 | 15,000円〜70,000円前後 |

| 供養方法 | 合同供養 | 手元供養・納骨・散骨など |

| 向いている人 | 費用を抑えたい遺骨不要 | 立ち会いたい遺骨を残したい |

犬を火葬するまでの準備

犬が亡くなった直後にすべきこと

愛犬が静かに息を引き取った瞬間、現実を受け止めるのはとてもつらいことですが、火葬までの流れを落ち着いて進めるためにも、まずは静かに、そしてやさしく愛犬に触れ、最後の時間を過ごす準備を始めましょう。

亡くなってから数時間後には「死後硬直」が始まるため、その前に前足を折りたたむように胸元へ、後ろ足を自然に伸ばすようにして体勢を整えてあげると、安らかな姿で見送ることができます。

無理をせず、ご家族でそっと撫でながら声をかける時間を持つことも、心の整理につながります。写真を撮る、手紙を添える、お花を飾るなど、思い思いの形でお別れの時間を過ごしてあげてください。

適切な安置方法と保冷の仕方

愛犬が旅立ったあとの時間を、静かに見送る準備をするためには、火葬までの安置と保冷の対応がとても重要です。特に夏場は気温が高く、遺体の変化が早く進むため、できるだけ早めの対応が求められます。

一方で、冬の寒い時期でも油断はできません。暖房の効いた室内では、思いのほか室温が高くなり、想定以上に変化が進んでしまうこともあります。

季節を問わず、適切な保冷は必要です。保冷剤はタオルなどで包み、お腹・首・頭まわりにあてるとよいでしょう。ドライアイスを使用する場合は、皮膚に直接触れないよう、必ず布で包んでください。また、体液がにじむ場合に備え、下にペットシーツを敷くなどの衛生対策もしておくと安心です。

最後まで愛情を込めて寄り添うことが、何よりの供養になります。どうか無理のない範囲で、ご自身の心も大切にしながら、愛犬が安らかに眠れるよう、見送る準備を進めていきましょう。

犬の葬儀・火葬の基本的な流れ

愛犬を見送るとき、葬儀や火葬の流れを事前に知っておくことで、少しでも落ち着いて対応できる場面が増えていきます。初めてのことばかりで戸惑うなかでも、ひとつずつ手順を確認しながら進めていくことが、悔いのないお別れをするための、大切な時間になります。

ここでは、犬の葬儀・火葬における一般的な流れを5つのステップに分けてご紹介します。

(1)葬儀社を選ぶ

まずは、愛犬の火葬や供養を任せられる信頼できる葬儀社を選びましょう。最近では、霊園を持つ業者のほかに、火葬炉を搭載した車両でご自宅まで訪問してくれる「訪問火葬サービス」もあります。ご家族の希望や状況に応じて、自分たちに合ったスタイルを選びましょう。

(2)葬儀社への連絡と打ち合わせ

葬儀社が決まったら、電話やメールで連絡し、火葬の日時や場所、希望するプランについて打ち合わせを行います。訪問火葬サービスでは、自宅周辺の駐車スペースの確認や、立ち会いの可否などもこの時点で相談します。

(3)葬儀|読経・焼香など

ご希望に応じて、火葬の前にお別れの儀式(お花やおやつを手向ける、僧侶による読経や焼香など)を行うことができます。形式にこだわらず、家族それぞれの想いを込めて、やさしく見送る時間を持つことが大切です。

(4)火葬とお骨拾い

前述したように、火葬には「個別火葬」と「合同火葬」があります。個別火葬では火葬後にご遺骨を拾う「お骨拾い」の時間が設けられます。

火葬の間は基本的に、別室でお待ちいただくことになります。訪問火葬を選択した場合はご自宅でお待ちいただくことが多いです。

収骨の際は、ご家族が専用の長い箸を使って愛犬の遺骨を丁寧に拾い、骨壺に納めていきます。これは人間のお葬式と同じ作法です。訪問火葬サービスでも、お骨拾いが可能なプランを選べることが多く、自宅の近くで最後まで見守ることができます。

なお、火葬にかかる時間はペットの体格によって異なります。以下は体重別のおおよその目安です。

| 体重の目安 | 火葬時間の目安 |

|---|---|

| 小型犬(〜3kg前後) | 約50分 |

| 中型犬(7〜15kg前後) | 約1時間 |

| 大型犬(15〜25kg前後) | 約1時間30分 |

| 超大型犬(25kg以上) | 約2〜3時間 |

※実際の火葬時間は火葬炉の種類や気象条件などにより多少前後することがあります。

(5)遺骨の取り扱いと供養方法

火葬が終わった後、ご遺骨をどのように供養するかを決めていきます。収骨の儀式を終えると、そのまま葬儀場の施設で納骨することも、ご自宅に持ち帰ることも可能です。

自宅で遺骨を保管する「手元供養」の場合は、ご家族の目に触れやすいリビングに愛犬の写真と一緒に飾ったり、専用のペット仏壇を用意して大切に祀ったりする方法があります。その他にも、ペット霊園や納骨堂への納骨、複数のペットと共に眠る「合祀墓(ごうしぼ)」、自然に還す「散骨」など、選択肢はさまざまです。

また、持ち家をお持ちの方なら、ご自宅の庭に埋葬するという方法も選べます。

犬が亡くなった後に行う手続き

愛犬とのお別れの後には、悲しみの中でもいくつかの公的な手続きを行う必要があります。市区町村への届け出や鑑札の返却など、愛犬を迎えたときと同じように、旅立った後にも手続きが必要です。

無理をせず、心の整理がついてからで大丈夫ですので、落ち着いたタイミングで、ひとつずつ手続きを進めていきましょう。

犬の死亡届の提出

愛犬が旅立ったことを、登録している自治体(市区町村)に届け出る必要があります。

多くの自治体では、死亡後30日以内の届け出が義務付けられており、届出には愛犬の登録番号や飼い主の情報が必要です。

死亡届の提出方法はいくつかありますが、最も一般的なのは保健所や市区町村役場の窓口での直接提出する方法です。また、忙しい方や遠方にお住まいの方は、多くの自治体で導入されているオンラインでの電子申請も便利です。自治体のウェブサイトから必要事項を入力して提出することも可能です。

また、自治体によっては電話での受付や郵送での申請書提出が可能な場合もありますので、手続き方法に迷った際は各自治体に問い合わせていただくことをおすすめします。

鑑札の返却

愛犬の登録時に交付された鑑札プレートは、死亡届とあわせて自治体へ返却する必要があります。

この手続きを行うことで、登録台帳から情報が削除され、役所からの通知も止まります。

死亡届をオンラインで提出した場合は別途、窓口へ持参するか郵送での返却が必要です。

狂犬病予防注射済票の返却

毎年の予防接種後に交付される「狂犬病予防注射済票」も、死亡届の際に返却が求められます。

鑑札と注射済票はセットで返却するよう案内している自治体も多いため、あらかじめ揃えておくと手続きがスムーズです。

マイクロチップの手続き

愛犬にマイクロチップを装着していた場合は、情報を登録した団体(例:AIPOやFAMなど)にも死亡の連絡が必要です。連絡をしないと登録情報が残ったままとなり、後々誤認の原因になりかねません。手続きは、各団体のホームページからオンラインまたは郵送で行えます。

民間ペット火葬業者の選び方

信頼できる葬儀社の判断基準

家族の一員として共に過ごしてきた愛犬を託すからこそ、安心して任せられる葬儀社を選びたいものです。初めてのことで戸惑いや不安があるなかでも、信頼できる業者を選ぶことが、穏やかなお別れにつながります。

以下のようなポイントに注目すると、安心して依頼できる業者かどうかを見極めやすくなります。

- 実績や歴史:長年続いている業者は、それだけ多くの飼い主に選ばれてきた証といえます。

- 料金体系が明確か:事前に提示される見積もりに、追加料金の記載や説明があるかを確認しましょう。

- 口コミ・評判:実際に利用した方の声は非常に参考になります。GoogleマップやSNSで確認を。

- スタッフの対応:電話や問い合わせの際の対応が丁寧かどうか、安心感をもって相談できるかも大切です。

事前相談と見積もり比較のコツ

突然のお別れであっても、焦らず複数の業者から見積もりを取ることはとても重要です。比較することで料金の相場感も分かり、納得のいく選択につながります。

まずはセットプランの中身をしっかり確認しましょう。火葬費用に含まれる項目と別料金になるものを明確にしておくことで、後から思わぬ追加料金が発生するなどのトラブルを避けられます。

また、自宅で愛犬を見送りたい方は、移動火葬車や訪問サービスの有無を確認することが大切です。訪問火葬を提供している業者であれば、最後まで自宅で愛犬と過ごすことができます。さらに、体調や気持ちの変化で予定を変更する可能性もあるため、キャンセル規定についても確認しておきましょう。柔軟に対応してくれる業者であれば、急な変更が必要になった場合も安心です。

トラブルを防ぐための注意点

事前に確認すべきことをチェックリストとしてまとめました。依頼する前に、下記の点を一つずつ確認しておくと安心です。

🔍 契約前のチェックリスト

□ 料金が明記された見積書をもらった

□ 火葬の方法(個別・合同)とその詳細を理解している

□ お骨の返却・拾骨の有無が説明された

□ 追加費用が発生する可能性について説明を受けた

□ 車両や訪問火葬の対応エリア・条件を確認した

□ スタッフの対応や雰囲気に不安がない

□ キャンセル時の対応・返金について確認した

□ 口コミや評判をいくつかのサイトで調べた

犬の葬儀・火葬についてよくある質問

愛犬とのお別れを迎える中で、「こういう場合はどうすればいいの?」と不安に感じることもあるかもしれません。ここでは、よく寄せられるご質問についてご紹介します。

葬儀の服装や持ち物について気をつけることはある?

ペット葬儀において、喪服などの正式な服装は必須ではありませんので、派手すぎない、落ち着いた色味の服装であれば問題ありません。屋外での火葬に立ち会う場合は、天候や足元の状況に合わせて動きやすい服装や靴を選ぶと安心です。持ち物としては、思い出の品やお花など、火葬の際に一緒に添えたいものを用意しておくとよいでしょう(※一緒に火葬できるものには制限がありますので、事前に確認してください)

一緒に火葬できるものとできないものは?

基本的に、紙や布、お花、おやつのような燃えやすいものは一緒に火葬できることが多いですが、金属やプラスチック製のおもちゃ、リードや首輪などの焼却が難しいものはお断りされる場合があります。火葬炉の構造や火葬方法によって条件が異なるため、事前に葬儀社に確認しておくと安心です。

参列者の基本的なマナーはある?

ペット葬儀では、一般的な葬儀のような、かた苦しい作法が求められることはあまりありません。しかしながら、静かに見送るためには、穏やかで落ち着いた振る舞いを心がけることが大切です。小さなお子様が参列する場合は、あらかじめ式の流れを伝えておくと、よりスムーズに進行できます。また、写真撮影や会話のトーンなども、場の雰囲気に合わせて配慮しましょう。

香典や供花についての考え方は?

ペット葬儀に知人や親しい方を招く場合、「香典や供花は必要か」と質問されることがあります。ペット葬儀では人間の葬儀のような厳格なしきたりはないため、「お気遣いなく」と事前に伝えておくとよいでしょう。

参列者から気持ちを伝えたいという申し出があった場合は、小さなお花やメッセージカードなどの控えめな形でお気持ちを受け取るのも一つの方法です。ご家族の考え方に合わせて対応し、形式にとらわれず心のこもったお別れの時間を大切にすることが重要です。

まとめ

この記事では、合同火葬と個別火葬の違いや流れ、必要な準備、行政手続き、信頼できる業者の選び方までをわかりやすく解説しました。

大切な家族の一員である愛犬との別れは辛く悲しいものですが、あらかじめ知識を得ておくことで、もしもの時も落ち着いて準備を進めやすくなります。

愛犬との最後の時間を悔いのないものにするために、本記事をお役立ていただければ何よりです。

どんな形であれ、心を込めて見送ることが何よりの供養です。無理のない範囲で、お別れの時間を過ごしていただければと思います。

《訪問火葬専門 ペットの小さな家》では、ペット葬儀や火葬に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。

友だち追加するだけで、《ペットの小さな家》のディレクターに、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。