愛猫が余命宣告を受けたとき、動揺や悲しみ、戸惑いが入り混じり、何から手をつければよいのかわからなくなるのも無理はありません。

しかしながら、あらかじめ必要な知識を身に付けておくことで、残された時間を猫ちゃんとの大切な思い出作りの時間として、後悔のないように過ごすことは可能です。

この記事では、愛猫が余命宣告を受けたときに飼い主としてできることをまとめました。これからの過ごし方や、ペット葬儀に向けて準備しておきたいこともご紹介します。愛猫との大切な時間を、少しでも穏やかに過ごすための参考になれば幸いです。

愛猫が余命宣告を受けたときの気持ちの整理

かけがえのない愛猫に余命宣告を告げられたとき、信じがたい気持ちと、これからどうすればいいのかという不安で、心が押しつぶされそうになるのは当然のことです。しかし、残された時間は、愛猫と向き合える時間でもあります。

まだ気持ちの整理がつかない中でも、「何ができるか」を少しずつ考えながら、愛猫にとって居心地のよい環境を整え、穏やかに過ごせるようサポートすることから始めていきましょう。

愛猫が余命宣告を受けた場合にやるべきこと

心の整理がつかないまま、時間が過ぎていくように感じる日もあるかもしれません。何をしてあげればよいのか分からず、不安や戸惑いを抱えたまま過ごしてしまうこともあるのではないでしょうか。

それでも、愛猫が安心して過ごせるよう、できる限りのケアや体調に合わせた生活の見直し、無理のない範囲での治療方針の確認が、これからの穏やかな日々の準備につながります。

ここからは、愛猫が余命宣告を受けたときに、飼い主としてできる具体的な行動をご紹介します。

獣医師と今後の治療について話し合う

まずは、かかりつけの獣医師と病状の進行予測や、これから起こりうる変化についてしっかりと話し合いましょう。その上で、愛猫にとって最善の選択肢は何かを一緒に考えていきます。

治療・緩和ケア: 延命を目的とした治療を続けるのか、痛みや苦痛を取り除く「緩和ケア」に切り替えるのかを相談します。通院や投薬が大きなストレスになる猫もいるため、愛猫の性格や体力を考慮し、何が最善かを獣医師と相談しましょう。

在宅ケア: 環境の変化に敏感な猫にとって、住み慣れた家で過ごすことは大きな安心につながります。点滴や投薬などを自宅で行う「在宅ケア」が可能かどうかも、一度相談してみるとよいでしょう。

痛みのサインを知る:「食欲がない」「グルーミングをしなくなった」「暗くて狭い場所に隠れる」「呼吸が速い」といった痛みのサインを獣医師に教えてもらい、変化にすぐ気づけるようにしておきましょう。

猫の生活の質(QOL)を何より大切にする

余命宣告を受けたあとの時間は、愛猫ができるだけ穏やかに過ごせることを何より大切にしたいものです。そのためには、「生活の質=QOL(クオリティ・オブ・ライフ)」を意識したケアを心がけることが大切です。愛猫にとって、無理のない範囲で次のようなことに気を配ってみましょう。

- 静かで落ち着ける場所にベッドを用意する

騒がしい場所や人の出入りが多い空間は避け、愛猫が安心して休める静かな場所に、やわらかい寝床や毛布を用意してあげましょう。 - 食べられるものだけを、無理のない量で与える

体調によって食欲に波があるため、少量でも食べやすい好物や、消化にやさしいフードを選ぶことがポイントです。水分も忘れずに与えましょう。 - トイレまでの移動が負担にならないよう、使いやすい場所に置き直す

年齢や体調によっては移動そのものがつらくなる場合も少なくありません。愛猫がよく通る場所や寝床の近くにトイレを移動することで、負担を軽減できます。 - 通院や治療がストレスになる場合は、無理をさせない

延命治療が必ずしも最善とは限りません。愛猫の性格や状態に応じて、穏やかに過ごせることを第一に考え、治療を控える選択も視野に入れましょう。

猫は環境の変化やストレスに非常に敏感です。毎日のリズムや、好きな場所をできるだけ保ち、愛猫が安心して過ごせる空間を整えることが、愛猫のQOLの向上につながります。

家族みんなで大切な時間を過ごす

特別なことをする必要はありません。これまでと変わらない日常を、より一層大切に過ごすことが、愛猫にとっては何よりの安心となります。

- 静かに寄り添う

膝の上で眠っている愛猫を、そっと撫でてあげることで、愛猫にとっては心地よい時間になります。 - 穏やかな刺激を与える

体力に余裕があれば、窓辺で外の風や音を感じさせてあげたり、お気に入りのおもちゃをゆっくり動かして、興味を引いてあげたりするのもよい刺激になります。 - 今の姿を写真や動画で残しておく

愛猫の表情やしぐさを記録に残しておくことで、あとから振り返ったときに、心の支えにもなります。愛猫の負担にならない範囲で、自然な姿や様子を記録しておけば、別れの後もその存在を身近に感じることができるでしょう。

変わらない日常のなかでそっと寄り添う時間が、愛猫にとって一番の安心になります。

愛猫の看取るための準備

愛猫の体調に少しずつ変化が見られ、「そろそろ最後のときが近づいているのかもしれない」と感じることもあるでしょう。

つらい現実ではありますが、大切な家族である愛猫をどのように見送るかをあらかじめ考えておくことは、飼い主としての大切な準備のひとつです。

ここでは、愛猫の看取りに向けて後悔しないために、事前に準備しておきたいポイントをご紹介します。

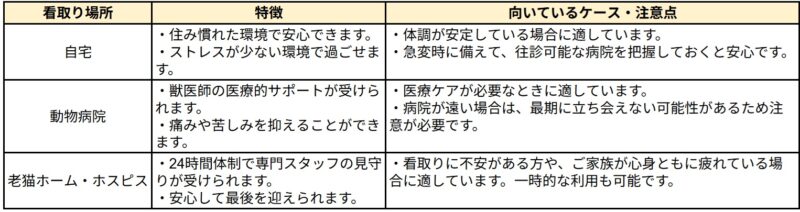

どこで看取るか話し合う(自宅・動物病院・老猫ホーム)

愛猫が最後を迎える場所については、愛猫の性格や健康状態、飼い主の生活スタイルによって判断が分かれます。それぞれの選択肢にはメリットと注意点があるため、かかりつけの獣医師とも相談しながら愛猫にとって最も安らげる場所を選んであげましょう。

🐾 愛猫の看取り方|3つの選択肢とその特徴

どの場所を選ぶにしても、もっとも大切なのは、愛猫が穏やかに過ごせるように寄り添うことです。

できるだけ後悔のないように、愛猫との時間を大切に過ごしていただければと思います。

家族で見送り方についてあらかじめ相談しておく

愛猫の最後をどのように迎えるかについて、家族であらかじめ話し合っておくことは、心の準備をするうえでとても大切です。急な変化に戸惑わないためにも、事前に確認しておくとよい項目を以下にまとめました。

- どんな環境なら愛猫が落ち着いて過ごせるか

たとえば、静かな部屋でそっと見守る、自分の寝床の近くで過ごさせてあげるなど、愛猫の性格や過ごし方に合わせた場所が大切です。 - 誰が付き添うか、どのように寄り添うか

たくさんの人が集まるより、家族だけが静かに寄り添う方が安心できることもあります。誰が付き添うのか、どのように接するのかについても、あらかじめ話し合っておくと良いでしょう。 - お別れをどう迎えたいか

お気に入りのタオルで包んであげる、感謝の言葉をそっと伝えるなど、ご家族それぞれの想いを大切にしながら、できる範囲でかたちにしてあげましょう。

また、夜間や休日に容体が急変することもあるため、かかりつけの動物病院の緊急連絡先や、24時間対応の医療機関を事前に確認しておくと安心です。

あわせて、火葬や葬儀についても早めに情報を集めておくことで、落ち着いて見送るための心の準備につながります。

飼い主さん自身の心と体も大切にする

愛猫の看病やお世話が続く中で、自身の心や体に負担がかかっていることに気づきにくくなる方もいらっしゃいます。不安や悲しみを抱えながら日々を過ごすのは、想像以上にエネルギーのいることです。

だからこそ、ご自身のケアも忘れずに、栄養のある食事や十分な睡眠を心がけましょう。つらい気持ちを信頼できる誰かに話すことも、心を軽くする助けになります。

ペットロスに備えて情報を集めたり、同じ経験をした人の声に触れたりすることも、心の整理の一助になります。無理をせず、自分の状態にも目を向けながら、愛猫との時間を大切に過ごしていきましょう。

愛猫の葬儀・火葬に向けた事前準備

愛猫の余命を知らされたとき、考えたくない現実を前に、葬儀や火葬のことにまで気を回すのは難しいものです。それでも、最後のときを落ち着いて迎えるためには、事前にできる準備を少しずつ進めておくことが、ご自身とご家族、そして何より愛猫のためにもなります。

ペット葬儀や火葬は、地域や業者によって内容や対応が異なるため、事前に確認しておくことで、いざというときに慌てずに行動できます。ここでは、ペット火葬・葬儀に向けた基本的な準備をご紹介します。

信頼できるペット火葬業者を事前に探しておく

突然の別れのあとで、ペット火葬業者を探すのは心身ともに大きな負担になります。愛猫が安らかに旅立てるように、事前に信頼できる業者を見つけておくと安心です。

地域や業者によってサービス内容や料金体系はさまざまですので、あらかじめ比較・検討しておくことで、いざというときに落ち着いて対応しやすくなります。

愛猫の余命宣告を受けたからといって、すぐに結論を出す必要はありませんが、「どのようなかたちで見送りたいか」を、少しずつでも考えはじめておくことで、後悔や迷いを最小限に抑えられます。無理のない範囲で、できることから情報を集めてみるのもよいかと思います。

いざという時に慌てないために、以下の点を比較・検討しておくことをおすすめします。

| 比較項目 | 内容のポイント |

|---|---|

| 火葬の種類 | 個別火葬や合同火葬の選択肢があるか。 |

| 遺骨の扱い | お骨上げはできるか、遺骨は返してもらえるか。 |

| 対応時間・エリア | 夜間や休日も対応してくれるか。自宅までお迎えに来てくれるか。 |

| 料金の内訳 | 基本料金と追加費用が明確に提示されているか |

| スタッフの対応 | 電話口などで親身に、そして丁寧に相談に乗ってくれるか。 |

| 評判・実績 | 利用者の口コミはどうか。猫の火葬実績は豊富か。 |

愛猫との時間を大切にしながら、安心して見送るための準備として、できる範囲で情報収集やご家族とも話し合っておくことが、後悔のない選択につながります。

ペット火葬の種類を理解する

ペット火葬は、主に「個別火葬」と「合同火葬」に分けられます。

個別火葬は、愛猫だけを個別に火葬する方法で、ご家族が火葬に立ち会ったり、お骨を持ち帰ってご自宅に安置することができます。形として残したいという方に選ばれることが多い方法です。

一方、合同火葬は、他のペットと一緒に火葬を行うため、個別にお骨を拾って持ち帰ることはできませんが、費用を抑えられることや、火葬そのものを専門の業者に任せたいと考えるご家庭には適している場合があります。

🔗 個別火葬と合同火葬の特徴や費用・火葬までの流れを詳しく知りたい方は「愛猫の葬儀・火葬の流れ|手順や事前準備、必要な手続きを詳しく解説」をご覧ください。

大切な愛猫を見送ったあとのご供養

愛猫とのお別れのあと、心の整理が少しずつ進んできたときには、「供養」というかたちで想いを表していくことで、気持ちがやわらぐこともあります。

たとえば、遺骨を自宅で手元に置いて供養する方法、ペット霊園や納骨堂に納めて定期的にお参りする方法、あるいはメモリアルグッズを作る方法などがあります。

ペットの供養には決まった形式はなく、ご家族の考え方や暮らしに合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、葬儀・火葬を終えたあとにできる供養方法についてご紹介します。

ご自宅での供養

火葬後に遺骨を持ち帰り、専用のペット仏壇に安置したり、ご自宅の一角に写真・お花・お線香などを並べたりといった供養方法が一般的です。

また、愛猫が好きだったおやつやお水を供えたり、心の中で話しかけたりできる場所があることで、ご家族の気持ちが徐々に整っていくきっかけにもなります。決まった形式はないため、ご家庭のライフスタイルに合わせて、自由に供養を続けていくことができます。

ペット霊園を利用した永代供養

ご自宅での供養が難しい場合、ペット霊園での「永代供養」という選択肢もあります。

永代供養とは、霊園や寺院がご家族に代わって継続的に供養を行ってくれる方法です。将来的にお世話が難しくなる不安がある方や、引っ越しなどでお骨を持ち運ぶのが困難な方に適した選択肢です。

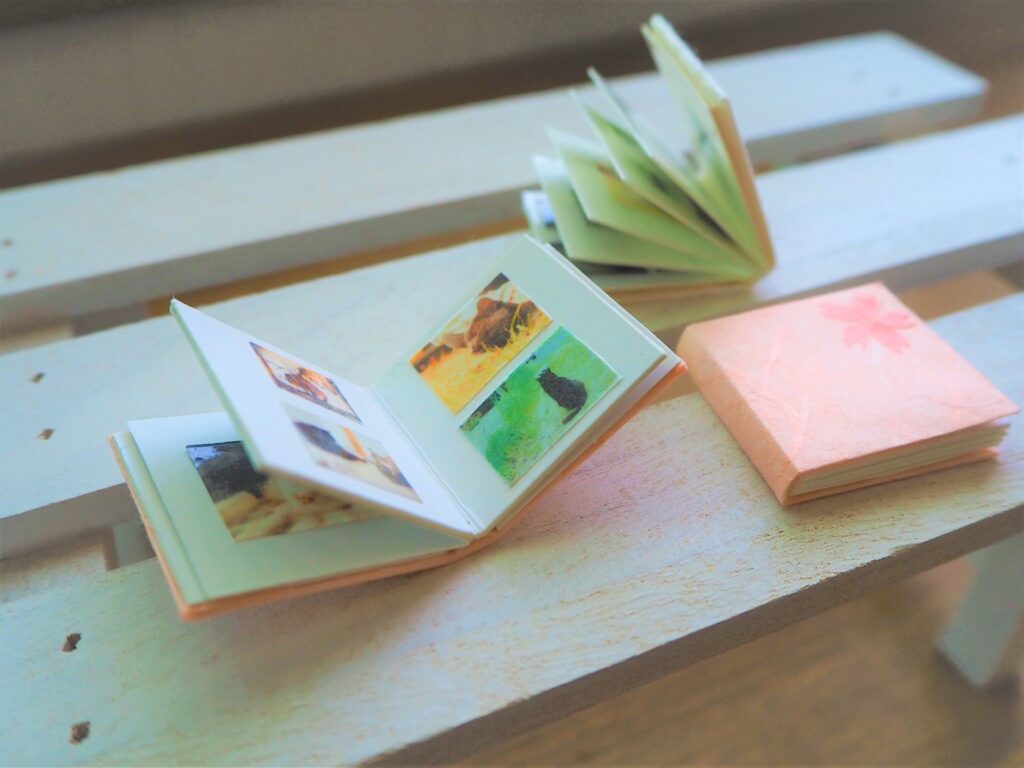

形に残る思い出づくり|メモリアルアイテム

愛猫との思い出を形に残しておきたいと考える方には、「メモリアルアイテム」という選択肢があります。たとえば、遺骨や被毛を納めたペンダントやキーホルダー、写真をプリントしたフォトパネル、名前入りのキャンドルやぬいぐるみなど、さまざまなアイテムがあります。

形に残すことが供養のすべてではありませんが、「記憶を大切にしたい」という気持ちをかたちにする一つの方法として、自分らしい供養のスタイルを選んでみるのもひとつの方法です。

まとめ

愛猫が余命宣告を受けたとき、飼い主の心は深い悲しみや戸惑いに包まれます。ですが、最後のときをどう過ごすか、どのように見送るかを少しずつ考えておくことで、後悔のないお別れにつながります。

この記事では、愛猫との残された時間の過ごし方や、自宅での看取り、そしてお別れのあとの供養についてご紹介しました。どの選択にも「正解」はありませんが、ご家族にとって無理のない方法で、気持ちに寄り添いながら大切な時間を過ごしていただければと思います。

《訪問火葬専門 ペットの小さな家》では、ペット葬儀や火葬に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。友だち追加するだけで、《ペットの小さな家》のディレクターに気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。